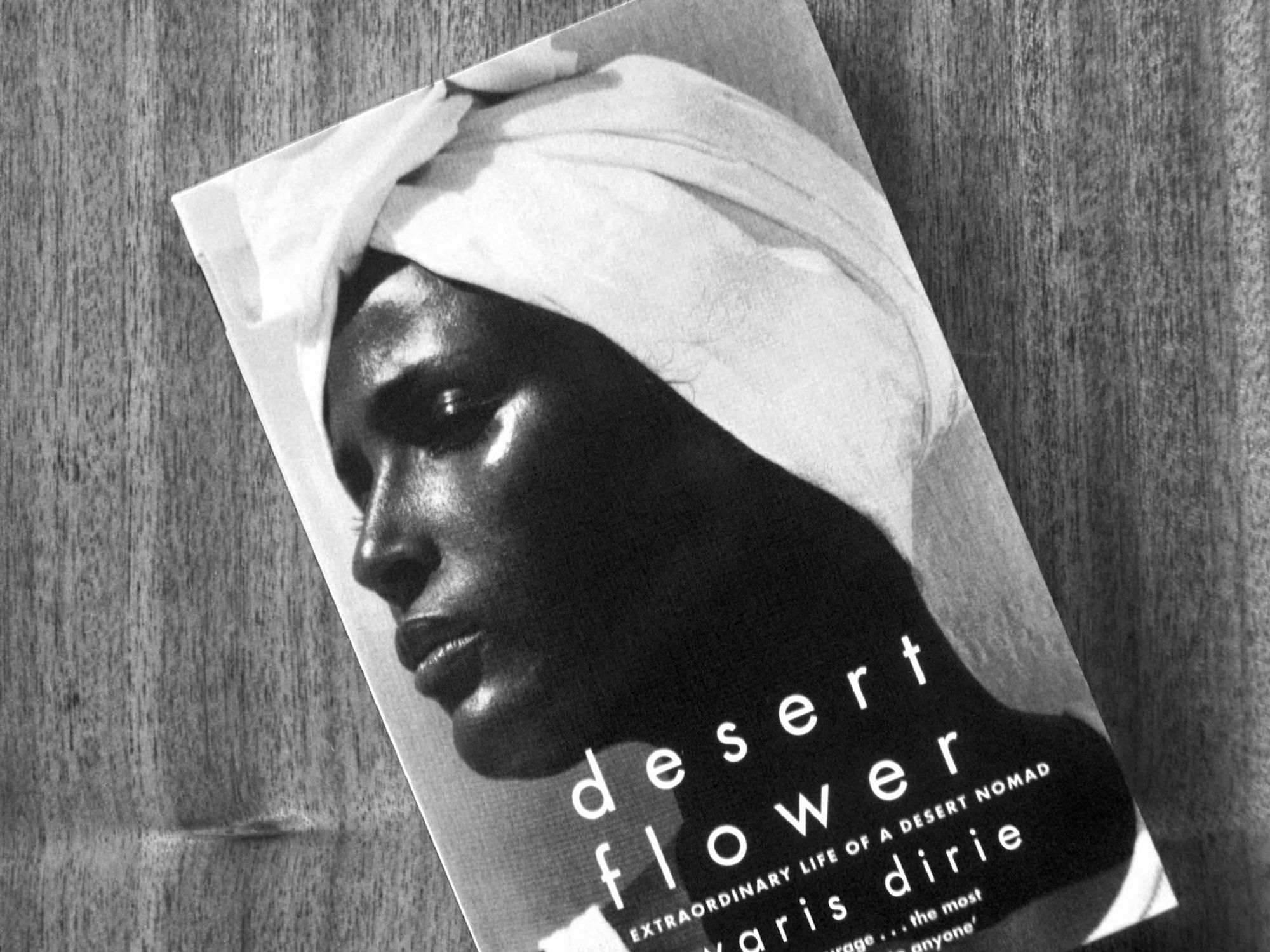

Supermodelo, chica bond, vocera de la ONU, activista, y primera mujer en el mundo en poner la lucha contra la mutilación genital femenina en la agenda internacional. Un perfil de vida de una mujer inigualable

¿Y si no fuera una flor? ¿Y si Waris fuera otra cosa?

El viento, quizás. Seco. Inasible. Veloz.

Un viento que atraviesa el desierto y lo esmerila. Un viento que propone humedades que nunca llegarán. Sueño de monzones imposibles. Sí, Waris podría ser el viento que achina al león tumbado, que alborota a las hienas obscenas, que se cuela entre los párpados –que son tres– de los camellos en fila.

Si Waris no fuera un flor también podría ser el sol. Inmóvil. Soberbio. Ardiente. El sol que abraza, que abrasa, que funde, una alucinación permanente que raja la tierra somalí. Waris como un sol perpetuo, que irradia su energía hacia todos los rincones del cuerno de África. Luz Waris. Demasiada luz, para algunos.

Y si esa flor Waris, la flor del desierto, no fuera una flor, quizás podría ser la lluvia. Inesperada, deseada, rezada. Invocar a Waris en danzas, en plegarias, para que nunca falte, para que siempre abastezca, para que Waris fluya y se convierta en el único río de posibilidades en medio de la desesperanza. Waris río, mar, cascada. Nada podrá detenerla. “Amo la lluvia”, dirá Waris, “y no entiendo cómo alguien puede sentirse triste cuando empieza a caer del cielo”.

Pero la soñó flor, su madre. Y por eso la llamó Waris, “flor del desierto”, cuando la parió allá por… ¿mil novecientos sesenta y cinco? Waris Dirie no sabe exactamente qué día, qué mes y qué año nació. Lo puede calcular a tientas. Y cree que ocurrió en el 65, en Galcaio, Somalia, el país más oriental de África. En ese mismísimo cuerno africano que sobresale y apunta hacia la península arábiga; en esa región que intenta no morir de sed, de pobreza y de soledad, allí nació Waris, quizás en el sesenta y cinco. “No planificábamos la vida. La vivíamos, día a día. La salida y la caída del sol. Alimentar y cuidar a nuestros animales. Jugar, si se podía. Y trabajar, desde la primera vez que podíamos sostenernos por nosotros mismos”, contará Waris Dirie, quien ahora sí, claro, planifica sus días, le llevan una agenda, aunque le siga pareciendo antinatural. Antes no. Impensado. El nómade vive al instante. Cuida a sus cabras y les busca agua, el bien más preciado en ese confín del planeta. Les espanta depredadores –”son tenaces las hienas”, dirá Waris, al pasar, como si esas cosas nos pudieran pasar de largo–; las vende por comida, por víveres, por ropa. El nómade del desierto es un pastor avezado, que aprendió el oficio de sus propios padres. Tendrá amor por los sagrados camellos, devoción por las estrellas, respeto por los antepasados. Y si uno nace niña, ah, bueno, esa es otra historia.

Cada 11 segundos, una mujer –seguramente niña o adolescente– está siendo mutilada.

La niña tiene una cicatriz inmensa marcada en su destino. Inevitable. Le dirán que no se queje, que la cargan todas, ella, su madre y su abuela, y que también le tocará el turno a la hermanita que apenas sabe gatear y que mañana será toda una mujer. Se le formará desde pequeña, cicatriz anómala y ultrajante. La llevará con un pesar silencioso, sin derecho a nombrarla en voz alta, ni en sueños, ni en vigilia. Es la cicatriz que Waris –ella sí, siempre rebelde– abre y abre y vuelve abrir a los ojos de todos, aunque duela, aunque sangre, para que el horror se transforme en un estruendo gutural que lo sacuda todo. Ustedes me hicieron esto. Ustedes se lo siguen haciendo a todas. Nos duele. Nos hiere. Nos mata. En eso anda Waris, gritando verdades de venas hinchadas. Sí, así de valiente.

Antes de ser supermodelo, actriz, escritora, activista, embajadora de la ONU; antes de su página en Wikipedia y de su película en Hollywood, Waris Dirie fue la hija del pastor nómade, una entre tantos hermanos, asomada al mundo en una Somalia feroz y doliente. Ocupada hacia el norte por los británicos en el siglo XIX –su posición estratégica, a orillas del Mar Rojo, daba pie a las ambiciones imperialistas– y por Italia hacia el Sur, su historia puede compararse con tantas naciones del África subsahariana: hambre, sangre, olvido. Las guerras entre clanes, las sequías recurrentes y el juego de poder que desplegaron las potencias colonizadoras devastaron a Somalia. Cuando estalló la guerra civil, en el norte se formó un estado independiente, Somalilandia, que todavía busca el reconocimiento oficial. Somalia, por su parte, es un país inestable, endeble, profundamente dividido y monitoreado por la comunidad internacional. El 75% de sus habitantes tiene menos de 35 años. Y sobrevivir es la misión fundamental.

Waris llegó a tener 11 hermanos. “El gran placer de crecer en Somalia”, –contó en su autobiografía best-seller, La Flor del Desierto– “es crecer en medio de esa maravillosa naturaleza. La libertad, los paisajes, los sonidos, los aromas…”. Leones reposando con sus crías. Más allá, los imponentes elefantes, a los que Waris observaba por horas, trepada a los árboles. La estampida de las cebras. La quietud de las jirafas. “Los momentos de felicidad existían… Eran esos. Y también los atardeceres en familia, cuando todo el trabajo había terminado… Pero duraban poco”. Su padre provenía de la tribu de los Darodíes, de origen árabe, la más grande del Cuerno de África. Su madre, de la tribu Hawiye, prominente en Somalia. Criada en el sur del país, había crecido con una fuerte influencia italiana. “Si mi mamá se enojaba conmigo, me insultaba en italiano”, dice Waris, risueña.

Le enseñaron a pastorear las cabras. Un largo palo en una mano. Pasos firmes. Vista reconcentrada. Depredadores merodeando. Los animales se crían para intercambiarlos por un saco de arroz, una manta abrigada, quizás una túnica preciosa. Y sólo se sacrifican y se comen en eventos especiales. Una boda, digamos. Ya en su infancia, Waris ganó fama de rebelde. No por escaparle a las tareas diarias, al trajín del día a día. Eso jamás. Se la ganó simplemente por cuestionar aspectos de la cultura que le parecían inadecuados, obsoletos… y otros, directamente aberrantes. A los 5 años iba a experimentar el más terrible. “El pensamiento general en Somalia es que, si sos mujer, naciste con algo malo entre tus piernas. Partes del cuerpo que, a pesar de ser naturales, se consideran impuras. El clítoris, los labios vaginales… Todo eso tiene que ser cortado. Cortado. Y la herida debe ser cerrada, cosida, dejando sólo una cicatriz en el lugar donde estaban tus genitales. Cuando sos niña, nadie te anticipa que te van a hacer eso. Sabés, sí, que algo te va a pasar en algún momento”.

Nadie le dijo cómo iba a suceder. Nadie le dijo qué le iba a suceder. Un día llegó una mujer sombría y lacónica. “Vamos con ella”, le dijo su madre. Y fueron, desierto adentro, a encontrar un árbol donde apoyarse. Ellas tres. La madre la sostuvo desde atrás. “Mordé esto”, le dijo. Y Waris mordió el palo. Y la mujer sombría y lacónica sacó su “instrumental”, bajo el sol ardiente, afiló y cortó, mecánicamente, y Waris se retorció en su perpleja incredulidad. ¿Qué me están haciendo? ¿Cómo pueden estar haciéndome esto, mamá? Casi no lloró. Tampoco logró desmayarse. Sin nadie que le diga, nadie que le cuente, un charco de sangre le humedeció las piernas. Vio, de reojo, las tiras de su cuerpo desperdigadas, “y se fueron, me dejaron sola, por horas, muerta de dolor y de miedo”, contará su historia, muchos años después, ya famosa, ya modelo, ya necesitada de ser la voz de eso que no tiene nombre, pero que se llama mutilación genital femenina.

El mapa es impiadoso. El África subsahariana concentra el mayor porcentaje de mutilaciones genitales femeninas practicadas. Y Somalia, en cifras atroces, lidera el infame porcentaje. Una práctica ancestral, nunca cuestionada hacia adentro, vuelve natural lo aberrante. Cada 11 segundos, una mujer –seguramente niña o adolescente– está siendo mutilada. Cortada con una hoja de afeitar. Expuesta al horror, al dolor y a terribles consecuencias a futuro… si es que logra sobrevivir a la traumática experiencia. Las cortan. Las cosen con aguja e hilo, dejando apenas un pequeño orificio para la menstruación y la orina. Y (casi) nadie lo cuestiona. Hay mujeres sombrías que se ocupan de estos menesteres, como si fuera su oficio. Y las familias lo alientan, por una tradición demencial que sugiere que ese “procedimiento” es el eslabón que transforma a una niña en mujer. Deberá llegar casta al matrimonio –jovencísima, adolescente– y ya nunca, claro, podrá disfrutar de la sexualidad de manera normal. Muchos años después, ya famosa, Waris contó su propia experiencia, primero a través de una entrevista a la famosa publicación “Marie Claire” y luego en su autobiografía. Nació, así, su lucha: exterminar esta práctica brutal en Somalia y en todo el mundo.

“Después de pensarlo mucho, me di cuenta de que necesitaba contarlo, por dos motivos. Primero, por algo que me molesta muchísimo: más allá de los problemas de salud que me dejó la ablación, que sufro y seguiré sufriendo toda la vida, nunca conoceré los placeres del sexo. Me fueron negados. Me siento incompleta, mutilada, y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Es terrible. Si alguien me pregunta: ¿vos disfrutás del sexo?, le responderé: no del modo tradicional, no del modo en que cualquiera puede hacerlo… Toda la vida busqué un motivo, una razón para justificar la mutilación que me practicaron. Jamás la encontré. Y eso me enoja muchísimo”. Waris supo que debía entrar en acción. Y desde 1997, cuando habló por primera vez, hasta hoy, nunca dejó de poner el cuerpo. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas le ofreció ser la embajadora especial contra la mutilación genital femenina, cargo que tuvo hasta 2003.

Tras ser mutilada, Waris volvió a casa, “con las piernas atadas, como una momia, para evitar que se abriera la herida”. Su cabeza no terminaba de procesar lo que acababa de pasarle. Siguió adelante. Con furia. Con rencor. Con miedo. Cuando cumplió 12 años, su padre le presentó a un hombre que, a grandes rasgos, la quintuplicaba en edad. “Este hombre va a ser tu esposo”, le anunció, sin demasiados preámbulos. Y los preparativos de la boda se pusieron en marcha. Nadie consultó a Waris. Esas cosas nunca pasan. “Yo no me quiero casar con ése ni con nadie, yo quiero vivir con ustedes, en mi casa”, les dijo a sus padres. Y también supo, instantáneamente, que era inútil razonar de ese modo. Que lo único que le quedaba era correr, desafiar al desierto, huir tan lejos como sus pies desnudos le permitieran correr.

Así escapó una noche, descalza, sin muda de ropa, sin mochila, sin nada. Sólo se animó a contárselo a su madre. Ella dudó, lo sopesó. Pero le dijo: “Andate lejos. Cuidate mucho. Y, por favor, nunca te olvides de mí”. Waris dejó el pueblo mientras su padre dormía. Corrió literalmente sin rumbo, a través del desierto y sus peligros evidentes. Y supo que sobreviviría a su febril aventura cuando, de repente, estuvo cara a cara con un león. No fue una alucinación desértica. Sabe que fue real. Que el león la observó llegar, que ella se frenó, que ni siquiera sintió miedo. El león se terminó tumbando en el suelo, “quizás sin hambre, quizás sin ganas de hincarle el diente a una figura tan escuálida como la mía”. Después de algunos minutos, el animal se marchó hacia otro rumbo, indiferente. Waris respiró. Rezó. Siguió camino y llegó –todavía no sabe cómo– a Mogadiscio, la ciudad más importante de Somalia. Allí vivían parientes que la acogieron, que al menos le permitieron escapar del casamiento forzado. Pero Waris no se hallaba. “Quería algo bueno, algo distinto para mi vida. Y no estaba allí”.

Su rumbo se modificaría de manera inesperada. Un tal Mohammed Chama Farah, nombrado embajador de Somalia en Londres, se había casado con una de sus tías. Y estaba buscando una empleada doméstica para la embajada londinense. “Lo escuché diciendo eso a mi tía y supe que allí estaba mi gran oportunidad. Le pedí que me llevara con ellos”. Después de una negativa inicial, el embajador aceptó. Y Waris cumplió –de paso– una de sus máximas fantasías infantiles: calzarse un par de zapatos. Desorientada, debió hacer sola el viaje en avión, hacia una Londres que no alcanzaba a dimensionar ni un poco. Ese viaje, por supuesto, fue una revelación constante. “Allí vi, por primera vez en mi vida, a gente blanca. Me parecía que todos estaban enfermos”.

Jamás llegó a disfrutar la estadía en la embajada. Limpió, lavó, cocinó y poco vio de aquella ciudad gigantesca, porque vivía trabajando, sin otra perspectiva que evitar los problemas y pasar lo más inadvertida posible. El sinsabor, de vuelta, le nubló el ánimo. Reapareció la mueca de frustración. Y una certeza, profundamente meditada: de ninguna manera volvería a Somalia. Cuando su tío, cumplidos los cuatro años en la embajada, fue notificado que debía abandonar su puesto, Waris volvió a huir. Y lejos de internarse en la soledad impiadosa del desierto, esta vez desafió los laberintos de Londres, su pulso frenético, su idioma vagamente comprensible, los rostros pálidos que siempre le parecerían patéticamente enfermizos. Vivió donde pudo. Encontró un puesto de limpieza en un McDonald’s. Trabó un puñado de amistades esenciales. Y dejó que el destino hiciera lo suyo.

“Nunca conoceré los placeres del sexo. Me fueron negados. Me siento incompleta, mutilada, y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Es terrible. Si alguien me pregunta: ¿vos disfrutás del sexo?, le responderé: no del modo tradicional, no del modo en que cualquiera puede hacerlo… ” - Waris Dirie

Cuando todavía trabajaba en la embajada, un fotógrafo llamado Malcolm Fairchild la vio en la calle, la abordó y le entregó una tarjeta personal. Le hizo entender que quería fotografiarla. Waris, recelosa, ni siquiera se lo planteó como posible. Pero eso sí: guardó la tarjeta. Cuando Fairchild, dos años después, la encontró de casualidad en el McDonald’s, no podía creerlo. Se saludaron. Pero Waris, con cortesía, no dio pie para una nueva oferta. Sin embargo, volvió a buscar la tarjeta ajada, en el fondo de su cartera. Ganada por la curiosidad, experta en tentar al destino, lo llamó. “¿Usted no será algún tipo de pervertido, no?”, le soltó Waris. El fotógrafo la calmó y la invitó a su estudio. En cuestión de meses, Waris Dirie estaría posando para el calendario Pirelli de 1987, junto a una tal Naomi Campbell. Aparecería, además, en la nueva película de James Bond. El resto es historia.

Waris cimentó, en una década vertiginosa, una brillante carrera como modelo. Y su nomadismo encontró nuevos paisajes, impensados para aquella niña de Somalia: New York, París, Milán, Londres. Y desde 1997, cuando le contó al mundo de sus heridas y cicatrices, se transformó en la audaz portavoz del drama que tantas mujeres experimentan a diario. En 1998 publicó Flor del Desierto, un libro que ya vendió más de 11 millones de copias en todo el mundo. Y siguió publicando, se enamoró, fue madre y se dedicó con pasión y compromiso a difundir la atrocidad que significa la mutilación genital femenina. Sus hijos, ambos varones, se llaman Aleeke (que significa “león fuerte” en somalí) y Leon. ¿Hará falta aclarar por qué?

Waris Dirie recibió decenas de condecoraciones. Su vida de película fue, por supuesto, llevada al cine. Y al teatro. Y ella, con el ceño fruncido, agradecerá cada elogio. Pero no. La flor del desierto no repara demasiado en esas cosas. No repara ni en su propia belleza. Tiene mucho por hacer. Es terca. Rebelde. Hermosa. Quizás tenga 58 años. Se desgarró de dolor. Contempló al león. Y está tan viva, que las venas le explotan.

Es una flor en el desierto.

Es viento. Es lluvia.

Es un milagro.

Texto: Eduardo Bejuk

Diseño de página: Lucía Cardullo

Fotos: AFP

¡Mirá el video completo!

Producción Ejecutiva: Enrique Piñeyro y Carla Calabrese

Producción periodística: Joaquín Sánchez Mariño y Camila Valero

Agradecimientos: Save a Girl Save a Generation, Adriana Kaplan Marcusán, Jasmine Abdulcadir, Girl Kind, Solidaire, Anchoíta Films, Tripulación P4-787.